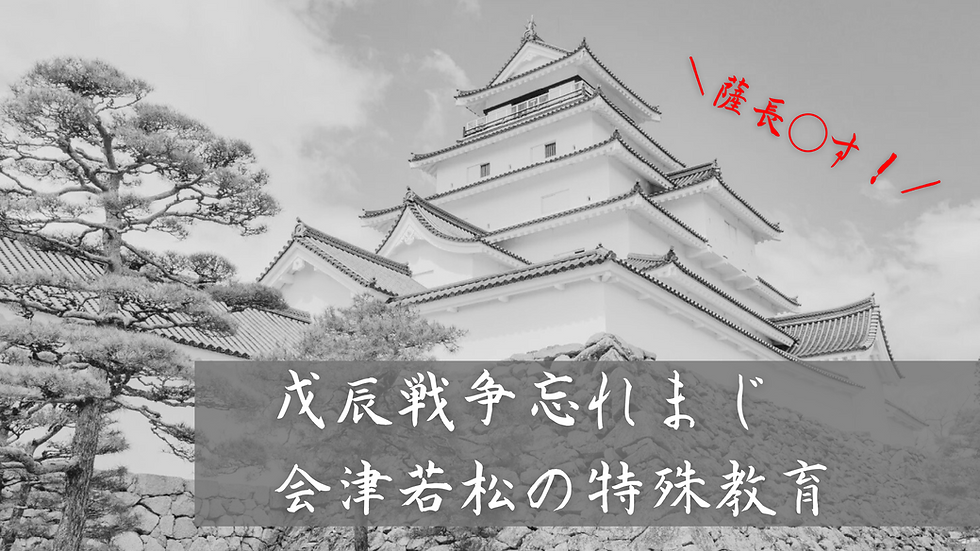

戊辰戦争忘れまじ!薩長◯す!特殊な教育を受けた小学校の思い出

- あなぐま

- 2025年1月8日

- 読了時間: 4分

僕は歴史が大好きです。お寺も神社も仏像も、

大河ドラマも歴史小説も映画も好きで、

よく鑑賞します。

幕末で言えば、

新しい時代を切り開いた維新志士よりも、

時代に殉じた新撰組の方がなんだか好きだし、

明治に起こった西南戦争なんかも

なぜだか西郷隆盛を応援してしまいます。

地元の相馬中村藩は、

外様大名として

江戸幕府から冷遇されていたため、

幕府に恩は少なく、

新政府側に近いはずなのですが、

薩長土肥の明治政府は

正直好きではありません。

どうやら僕の幕末マインドは

会津人(会津っぽ)みたいです。

なぜ会津マインドになってしまったのか。

それは、この地にいた時に受けた

特殊な教育のせいだと思われます。

舞台は鶴ヶ城の前にある小学校

僕は父親の仕事の関係で、

小学校2年生から4年生まで

会津若松に住んでいました。

通っていた小学校が

謹教小学校といって、

会津の象徴

「鶴ヶ城」の真ん前にある

小学校でした。

毎日毎日、

お城を見ながらお堀沿いを登下校。

これがきっかけで

僕はお城好きになったのだと思います。

これまでも全国のお城を巡ってきたし、

今後行ってみたいお城も山ほどある。

お城の魅力は短文では語れません。

・・さて、話を元に戻します。

僕は当時まだ小学生で

狭い世界しか知らなかったし、

他の小学校で

どのような教育がされているかなんて

今でもわかりませんが、

当時通っていた謹教小学校では、

今思うと、とても特殊な教育を

していたのだなぁと思い出しました。

白虎隊は会津の誇り

白虎隊はご存知でしょうか?

戊辰戦争時に結成された

十代の少年たちによる部隊です。

彼らは戦闘から離脱して

お城へ帰還する途中、

市内の飯盛山から見たお城が

燃えているのを見て絶望し、

(※正確にはお城は燃えておらず、城下町が燃えており、少年たちの勘違いでした。。)

その場で全員自刃して果てたのです。

(※正確には生き残りが1人いる)

白虎隊の物語はドラマ化もされており、

美しい物語にされています。

小学校の遠足では

その飯盛山という

いわく付きの山に連れて行かれ、

国に殉じた白虎隊について

学習させられます。

基本的には白虎隊礼賛

という方向性の学習でした。

校歌、国歌、なよたけのうた

謹教小学校では、

音楽の時間に

「なよたけのうた」というものを習いました。

「なよ竹の 風にまかする 身ながらも たわまぬ節は ありとこそきけ」

という和歌に

メロディがついているもの。

イメージとしては国歌の

「君が代」に近いでしょうか。

小学生当時は

意味もわからず歌っていたのですが、

大人になって調べてみると、

戊辰戦争時の

辞世の句であったことが判明。

歌い手は会津藩家老・西郷頼母の妻、

西郷千重子、33歳。

彼女が会津戦争末期に

幼い子どもら含む

一族21名で自害した際に歌ったものでした。

この歌の意味はこうです。

「私はかよわいなよ竹のように、(時代の)風にまかせて揺れ動く(女の)身です。しかし、なよ竹にも決してたわまない節がある(譲れない信念がある)ことを知りなさい」「君が代」が恋の歌ならば、

「なよたけのうた」は

殉死の歌だったのです。

この歌は、

校歌、君が代、「なよたけのうた」

の順でことあるごとに歌わされました。

そんなもん

純粋無垢な小学生に歌わせんなよ・・。

すごいことに、

25年経った今でも

くっきりと脳裏にこびりついており、

歌えてしまうのです。

会津人マインドの僕としては、

千重子の逆境にあっても

決して折れない強い信念に

惹かれたりもします。

会津人の作り方

今でも小学校で

「なよたけのうた」

を歌っているのかはわかりません。

飯盛山について

どのような説明をしているのか、

今でも中高女子の部活で

なぎなたが盛んなのかはわかりません。

冒頭でも書いたように

僕のアイデンティティは相馬にあります。

しかし、たった3年の生活で

よそ者に会津人のマインドを

組み込んでしまう

強烈な教育が会津若松にはあったのです。

こんな僕ですら

会津贔屓になってしまうのだから、

そりゃあ、

戊辰戦争から150年経っても

薩長憎しがなかなか抜けないわけですよ。

会津人のマインドは

代々受け継がれるDNAというよりも、

会津藩の藩校であった

日新館のような

「会津人教育」

によって作られていたんだなぁ

と改めて考えさせられました。

幼少期の教育によって、

大人になっても抜けない

マインドセットはあるものですね。

追記

なよたけのうたのメロディですが、

僕の記憶には鮮明に残っているものの、

YouTube、その他のメディアでは

一切見つけることができませんでした。

もしご存じの方がいればぜひ、ご一報ください。

コメント